自保ジャーナル№2180 125頁

千葉地裁 令和6年7月26日

【事案】

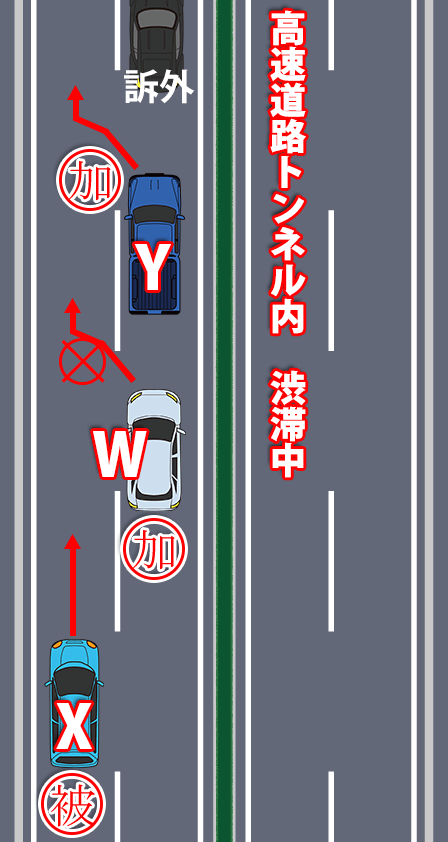

高速道路トンネル内、片側2車線道路、Yは、渋滞中の第2車線から流れている第1車線に変更し、続いて、後続車のWもYに続いて進路変更後、Y車両が停止、それに続いて、W車両も停止したところ、X車両がW車両に追突した。

【裁判所の判断】

60(Y);30(W):10(X)

【分析】

まず、直進車XとWとの関係では、渋滞を避けるべく、車線変更という点で、10;90と考えたものと考えられる。

車線変更事案の【158】(30:70)は、典型的な車線変更事例であることが判タ全文に記載されている。本件のような車線変更後、車間距離が十分でなく急ブレーキを踏んで追突になった事案は、適用外であり、事情に応じて、過失割合が決せられるとする。

本件では、W車は、Y車との車間距離が十分でなく、Y車の急ブレーキにより、X車も急ブレーキを踏んだものであるので、【158】の適用外である。

この点、基本10;90と考えた。渋滞車両から車線変更がある場合はよくあることであり、第2車線渋滞の場合、第1車線に渋滞がないとは限らないことから、その停止を十分に予測すべきであり、軽度の過失があると考え10:90としたのであろう。

次に、裁判所は、WとYとの関係では、Wが急ブレーキを踏んだんのは、Yが先にブレーキを踏んだからであり、その責任は、Yの方が重いと判事する。そして、その責任は、YはWの二倍と考えたようである。まあ、Wの進行を妨げたのは、Yである。

ただ、私としては、このことだけで、Yの責任をWの二倍と考えるのには躊躇する。YもWも進路変更後、停止した点では同じである。ブレーキの後先で、責任を変える理由がないのではないか。むしろ、W車が後続から直進車両があるのだから、進路変更を止めていれば、Y車両の急停止に対して、車間距離の観点から、Xは、停止できていたのではないか。その場合、十分な車間距離を取っていなかったXの責任も大きくなる。

私見からすれば、30(Y)60(W)10(X)というところが妥当ではないかと考える。